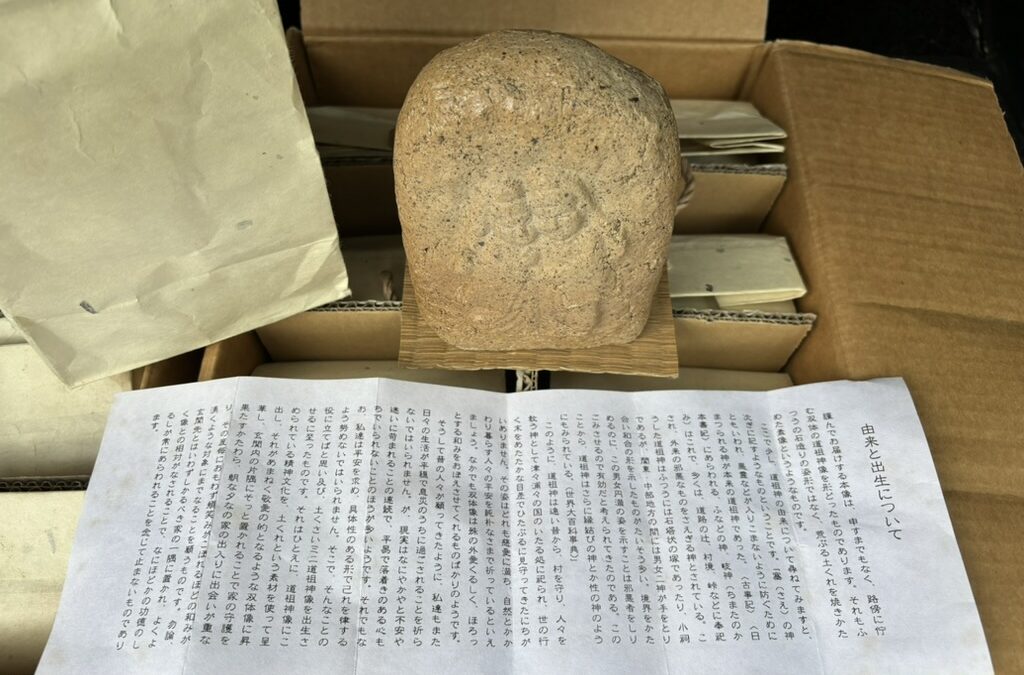

謹んでお届けする本像は、申すまでもなく、路傍に佇む双体の運祖神像を形とったものであります。それもふつうの石造りの姿形ではなく、荒ぶる土くれを焼きかためた素像というようなものです。ここで少し、道祖神の由来について尋ねてみますと、次ぎに記すようなものということです。「寒(さえ)の神ともいわれ、悪霊などが入りこまないように防ぐためにまつられる神が本来の道祖神であった。<古事記><日本書紀>にあらわれる、ふなとの神、岐神(ちまたのかみ)はこれで、多くは、道路の辻、村境、峠などに奉祀され、外来の邪悪なものをさえぎる神とされている。こうした道祖神はふつうには石塔状の塚であったり、小祠であるが、関東・中部地方の間には男女二神が手をとり合い和合の形を示したものがたいそう多い。境界をかためるのに、この男女円満の姿を示すことは邪悪者をしりごみさせるので有効だと考えられてきたのである。このことから、道祖神はさらに縁結びの神とか性の神のようにもみられている。(世界大百科事典)」このように、道祖神は遠い昔から、材を守り、人々を救う神として津々浦々の国のいたる処に祀られ、世の行く末をあたたかな目差でひたぶるに見守ってきたにちがいありません。その姿はどれも慈愛に満ち、自然とかかわり暮らす人々の平安を純朴なさまで祈っているといえましょう。なかでも双体像は殊の外愛くるしく、ほろっとする和みをおぼえさせてくれるものばかりのようです。 そうして昔の人々が願ってきたように、私達もまた日々の生活が平穏で息災のうちに過ごされることを祈らないではいられません。が、現実はなにやかやと不安や迷いに苛まれることの連続で、平易で落着きのある心もちでいられないことのほうが多いようです。それでもなお、私達は平安を求め、具体性のある形で己れを律するよう努めないではいられません。そこで、そんなことの役に立てばと思い及び、土くさいミニ道祖神像を出生させるに至ったものです。それはひとえに、道祖神像にこめられている精神文化を、土くれという素材を使って呈出し、それがあまねく敬愛の的となるような双体像に昇華し、玄関内の片隅にそっと置かれることで家の守護を果たすかたわら、朝な夕なの家の出入りに出会いが重なり、その度毎におもわず類笑みがこぼれるほどの和みが薄くような対象にまでなることを願うものです。勿論、玄関先とはいわずしかるべき家の一隅に置かれ、よくよく際との相対かなされることで、なにほどかの功徳のしるしが常にあらわれることを念じて止まないものであります。

水野 孝夫